1843-1896 : le quartier du Bois de Colombes devient indépendant

L’histoire de Bois-Colombes a commencé quelques temps avant sa naissance officielle lorsque des citadins (dont Auguste Thiéfine qui ouvre, en 1843, une auberge appelée villa Thiéfine) décident de s’installer, au milieu des années 1840, dans ce petit coin de campagne placé aux extrémités des communes de Colombes et d’Asnières-sur-Seine.

L’ouverture d’une station sur la ligne de chemin de fer Paris/Argenteuil, en 1857, amplifie l’intérêt des particuliers pour le « Bois de Colombes ». Ils y trouvent des terrains à prix abordables sur lesquels ils construisent des maisons de villégiature devenant progressivement des résidences principales.

C’est après la guerre de 1870 que le principe de constituer une commune à part entière s’affirme. En parallèle, les premiers équipements publics sont construits dans le quartier : une église (1870), un temple protestant (1883-1884), un marché couvert (1888) et une école (1889).

Jusqu’en 1896, les vaillants séparatistes multiplient les actions pour rallier à leur cause les habitants de Bois-Colombes et les pouvoirs publics majoritairement peu favorables à l’indépendance du quartier. Ils connaîtront l’échec quand le projet d’intégrer une partie du territoire d’Asnières-sur-Seine est abandonné en 1889, puis le succès lorsqu’enfin Bois-Colombes est érigée en commune par une loi du 13 mars 1896 promulguée le 17 mars 1896.

Bois-Colombes a fêté ses 125 ans en 2021

Ça s’est passé en 1896 : ce hors-série sorti en 2021 vous relate quelques faits inédits et parfois romancés…

Ce hors-série reprend quelques éléments des 6 expositions thématiques, présentées en 2021-2022, retraçant l’histoire de Bois-Colombes.

La Première Guerre mondiale

Le 2 août 1914, la mobilisation générale est annoncée à Bois-Colombes.

Après le départ des premiers conscrits, la ville accueille en septembre des régiments d’infanterie et d’artillerie qui, entre deux campagnes, séjournent pour quelques jours chez des particuliers ou dans les écoles Paul-Bert et Jules-Ferry. L’expérience sera renouvelée en novembre 1918.

La ville participe à l’effort de guerre via l’accueil de réfugiés, les dons et les actions d’associations municipales ou de particuliers, ou encore l’organisation d’une Journée du poilu à partir de décembre 1915.

En outre, Bois-Colombes possède deux hôpitaux militaires destinés à abriter les blessés évacués du front : le premier est installé à la clinique du Parc (actuelle rue Jean-Jaurès), le second dans les locaux de l’école Paul-Bert. Les hôpitaux fonctionnent grâce au concours de l’Association des Dames françaises (qui fusionnera avec d’autres associations pour constituer, en 1940, la Croix-Rouge).

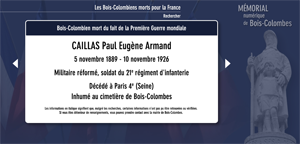

À Bois-Colombes, la Première Guerre mondiale est aussi meurtrière que dans le reste de la France : 506 soldats bois-colombiens meurent au combat, dont près de la moitié entre 1914 et 1915.

La liste et les fiches biographiques de ces 506 victimes sont visibles sur le Mémorial numérique des Bois-Colombiens morts pour la France.

Pour aller plus loin

Catalogue de l’exposition “Les Bois-Colombiens et la Grande Guerre”

Catalogue de l’exposition “Histoires partagées : des quotidiens bouleversés par la guerre”

Catalogue de l’exposition “Les artistes et la Grande Guerre”

État des sources de Bois-Colombes sur la Première Guerre mondiale

L’expansion démographique durant l’entre-deux-guerres

Dans les années 1930, avec l’accroissement de la population (env. 26 000 habitants contre env. 10 000 env. en 1897), la construction d’un nouvel hôtel de ville est nécessaire. Les travaux se déroulent de 1935 à 1937. D’autres équipements publics apparaissent durant cette période comme le square des Tourelles (actuelle parc Franklin-Roosevelt, 1930), le gymnase La Sauvegarde (1932) ou le dispensaire municipal (1934) tandis que les groupes scolaires Paul-Bert et Jules-Ferry sont agrandis à la fin des années 1930. Au même moment, 3 des 5 voies ferrées traversant la ville sont mises en tranchée, sécurisant le franchissement des voies par les habitants.

Au 1er semestre de l’année 1937, les travaux de l’hôtel de ville se terminent. Le percement de la future rue Félix-Braquet, l’aménagement de la place de la République et la construction de l’école maternelle Paul-Bert sont en cours (AMBC).

Rue des Bourguignons, en octobre 1933, vélos, voitures et même piétons se pressent avant que les barrières du passage à niveau s’abaissent (AMBC).

Fin 1934, les travaux de creusement de la demi-tranchée et de construction du mur de soutènement sont terminés. Les traverses et les rails n’attendent plus qu’à être disposés pour accueillir les premiers trains (AMBC).

Pour aller plus loin

Catalogue de l’exposition « Le ferroviaire et Bois-Colombes. 200 ans d’un itinéraire partagé »

La Seconde Guerre mondiale et les bombardements de 1943

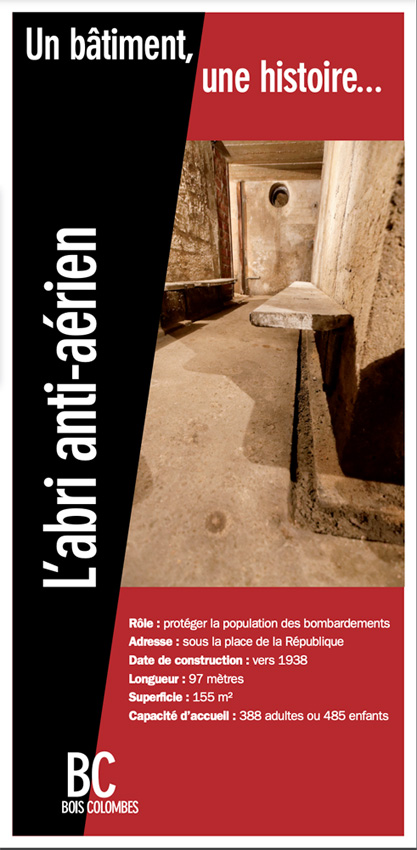

Dès 1938, alors que la guerre approche, Bois-Colombes se prépare à affronter les bombardements. La ville est, en effet, une cible potentielle des Allemands, puisqu’elle accueille des entreprises susceptibles de participer à l’effort de guerre (Hispano-Suiza, SKF, etc.). Partout dans la ville, des abris sont aménagés dans des caves d’immeubles, afin de protéger la population en cas de bombardement ; en outre, la municipalité fait construire trois tranchées permettant d’abriter un grand nombre de personnes : une sous la place de la République, une sous l’actuel square Émile-Tricon, et la dernière sous l’actuelle place Jean-Mermoz.

Entre 1940 et 1944, la ville est très souvent survolée par des bombardiers, d’abord allemands, puis alliés. En 1943, Bois-Colombes est atteinte par les bombes à trois reprises : le 9 septembre, le 15 septembre et le 31 décembre. C’est surtout le sud de la ville qui est touché : les quartiers des Vallées et des Bruyères déplorent de nombreuses destructions. Les abords de la place de la République sont également atteints. En plus des blessés, Bois-Colombes déplore 72 morts en 1943.

Le 19 août 1944, alors que les troupes alliées avancent vers Paris, la Résistance s’empare de la mairie de Bois-Colombes et le drapeau tricolore est hissé au fronton de l’hôtel de ville. Bois-Colombes est libérée le 25 août 1944.

Pour aller plus loin

La deuxième moitié du 20e siècle

L’après-guerre voit les débuts de la reconstruction. Les ruines sont déblayées, et la plupart des bâtiments détruits par les bombardements sont reconstruits dans les années 1950.

À partir de l’après-guerre, de nombreux équipements municipaux voient le jour : reconstruction du marché entre 1956 et 1958, aménagement du square Armand-Lépine (futur square Georges-Pompidou) en 1963, ouverture du lycée Albert-Camus (1958) et des écoles Pierre-Joigneaux (1965) et Gramme (1973), création de crèches, construction du gymnase Albert-Smirlian en 1965, ouverture du centre Charlemagne en 1983…

Pour répondre à la crise du logement, de nombreux ensembles HLM sont érigés, comme le 38 rue Armand-Lépine (1960), le groupe Jean-Mermoz (1972) et le 101 rue Charles-Chefson (1986). Au même moment, l’usage démocratisé et favorisé de l’automobile engendre l’élaboration de projets d’aménagements ambitieux (seul l’aménagement de l’avenue Charles-de-Gaulle et l’élargissement de la rue d’Estienne-d’Orves seront réalisés entre 1960 et 1971) et un usage réglementé de la voirie bois-colombienne.

La vie des Bois-Colombiens est marquée par plusieurs événements. Le 13 juin 1966, la cérémonie de jumelage entre Bois-Colombes et la ville bavaroise de Neu-Ulm est le point de départ d’une longue entente entre les deux villes, rythmée par de nombreux échanges et célébrations. Enfin, en mars 1996, Bois-Colombes fête son centenaire : cet anniversaire est l’occasion de nombreuses réjouissances, dont l’élection de la reine de Bois-Colombes, une ancienne coutume oubliée, à la salle Jean-Renoir.

Pour aller plus loin

Historique du jumelage entre Bois-Colombes et Neu-Ulm publié en 2006

Le début du 21e siècle

Quartier sud

Après le départ de l’entreprise Hispano-Suiza vers Colombes en 1999, le site de l’ancienne usine doit être reconverti, afin que le quartier puisse trouver une nouvelle identité. Les bâtiments d’Hispano-Suiza sont démolis en 2001, à l’exception de la soufflerie, dont des parties ont été inscrites à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Depuis 2002, des immeubles de bureaux et de logements sont successivement construits sur l’ancien site d’Hispano-Suiza et d’autres anciens terrains industriels du quartier des Bruyères. L’ouverture du parc des Bruyères (2006) et la transformation d’une voie ferrée en promenade verte (2016-2021) viennent parachever la reconversion de la ZAC des Bruyères.

Quartier nord

Le quartier nord s’inscrit lui aussi dans un important projet d’urbanisme : réaménagement de la place Jean-Mermoz en 2006-2007, construction du collège Jean-Mermoz en 2008, inauguration du commissariat de police en 2010, la rénovation de la crèche Capucine en 2012, la reconstruction du complexe sportif Smirlian en 2018, la réhabilitation et l’agrandissement de l’école Saint-Exupéry en 2019.

Depuis 2012, c’est l’extrême nord de la ville qui est l’objet d’un projet de réaménagement, dans le cadre de la ZAC Pompidou-Le Mignon. Le parc Pompidou a été agrandi et réaménagé (2019-2020), deux nouvelles rues ont été créées (2018), la voirie a été rénovée. De nombreux logements ont également vu le jour comme, en 2022, les équipements publics suivants : de la crèche A-petit-pas et l’accueil de loisirs et l’espace pour les jeunes Élisa-Deroche (2022).

Centre-ville

Dans le centre-ville, le château des Tourelles, situé dans le parc Franklin-Roosevelt, a fait l’objet, en 2021-2022, d’une rénovation pour accueillir un espace artistique ouvert au public en octobre 2022. Ce projet s’inscrit dans une politique de réhabilitation d’équipements publics anciens, à l’image de la salle Jean-Renoir reconstruite en 2011. La démarche d’amélioration des espaces publics se poursuit également. Après la création de la passerelle Saint-Germain au-dessus de ligne ferroviaire Paris-Le Havre en 2013, le réaménagement de la rue des Bourguignons, du parvis et du bâtiment principal de la gare de Bois-Colombes entre 2016 et 2021, ce sont les rues du Général-Leclerc et Victor-Hugo qui sont entièrement rénovées en 2022.

Pour aller plus loin

DES LIVRES POUR EN SAVOIR PLUS

Ces ouvrages sont consultables au service Archives et Patrimoine culturel

Asnières et Bois-Colombes à la Belle Epoque

JOUAN Lucienne

L. Unal, 1987

Bois-Colombes et son histoire

Ville de Bois-Colombes,1995

Histoire de Bois-Colombes

QUÉNÉHEN Léon

Le livre d’histoire, Paris, 2003

59 ans au service de Bois-Colombes

TRICON Emile

Les amis d’Emile Tricon, 1998

Nouvelle histoire de Bois-Colombes : de Louis-Philippe à Charles de Gaulle 1845-1945

GALLOT Christian

Bois-Colombes,

C. Gallot, 2011